Geoffrey A. Fowler

Zeit zum Wechseln: Google Chrome ist ein Überwachungswerkzeug geworden

Sie öffnen Ihren Browser, um sich im Internet umzusehen. Wissen Sie, wer Ihnen dabei alles über die Schulter blickt?

Eine Woche lang habe ich beim Surfen Google Chrome unter die Motorhaube geschaut und gesehen, dass der Browser ein paar Tausend seiner Freunde mitgebracht hatte. Online-Kaufhäuser, Nachrichtenseiten und sogar Behörden wiesen meinen Browser still und heimlich an, Anzeigenunternehmen und Datensammler für meine Reise durch das Internet mit an Bord zu nehmen.

Möglich gemacht hat das der größte Online-Datensammler von allen – Google. Von innen betrachtet sieht Googles Browser Chrome einer Überwachungssoftware ausgesprochen ähnlich.

In letzter Zeit befasse ich mich viel mit dem Geheimleben meiner Daten und führe Experimente durch: Was treibt die Technologie da so im Rahmen von Datenschutzbestimmungen, die ohnehin niemand liest? Wie sich herausstellt, haben wir den Bock zum Gärtner gemacht, als wir ein Produkt des weltgrößten Werbekonzerns zum beliebtesten Internetbrowser kürten.

Ich habe beschlossen, Chrome rauszuwerfen und durch eine neue Version von Mozilla Firefox mit eingebautem Schutz der Privatsphäre zu ersetzen. Der Umstieg auf das nicht gewinnorientiert arbeitende Produkt war dabei bequemer, als Sie es möglicherweise gedacht hätten.

Bei meinem Vergleich von Chrome und Firefox stieß ich auf einen Daten-Fischzug von geradezu absurdem Ausmaß. Während einer einzigen Woche, die ich mit meinem PC im Internet surfte, erhielt ich 11 189 Anfragen für Tracking-Cookies, die Chrome ohne Nachfragen direkt auf meinen Computer abgelegt hätte, die von Firefox aber automatisch blockiert wurden. Diese kleinen Dateien helfen Datensammlern wie Google selbst, im Blick zu behalten, welche Webseiten Sie ansteuern. Mit den Daten erstellen sie dann Profile davon, was Sie interessiert, was Sie verdienen und was Sie für eine Art Mensch sind.

Selbst auf Webseiten, auf denen man vermeintlich privat war, stieß Google das Tor für Tracker-Cookies weit auf. Beispielsweise die Webseiten des Versicherers Aetna und Federal Student Aid (FSA), einer staatlichen Einrichtung, die Studienkredite vergibt, setzten Cookies für Facebook und Google. Wann immer ich mich fortan dort einloggte, informierten sie die Datenriesen heimlich.

Und das ist erst der Anfang.

Schauen Sie bei Ihrem Chrome-Browser mal in die obere rechte Ecke. Ist dort in dem Kreis ein Bild zu sehen oder steht dort ein Name? Falls ja, sind Sie bei Ihrem Browser eingeloggt und Google informiert sich möglicherweise über Ihre Aktivitäten im Netz, um Ihnen maßgeschneiderte Anzeigen präsentieren zu können. Sie erinnern sich gar nicht, sich angemeldet zu haben? Ging mir genauso. Chrome macht das seit Kurzem automatisch, wenn Sie mit Gmail arbeiten.

Noch perfider wird es auf dem Handy. Wenn Sie ein Android-Handy haben, schickt Chrome bei jeder Suchabfrage Ihren Standort an Google. (Sie haben die Standortfreigabe abgeschaltet? Die Koordinaten gehen trotzdem raus, aber nicht mehr ganz so präzise.)

Noch perfider wird es auf dem Handy. Wenn Sie ein Android-Handy haben, schickt Chrome bei jeder Suchabfrage Ihren Standort an Google. (Sie haben die Standortfreigabe abgeschaltet? Die Koordinaten gehen trotzdem raus, aber nicht mehr ganz so präzise.)

Auch Firefox ist nicht perfekt. Suchanfragen laufen standardmäßig über Google und auch hier werden einige andere Tracking-Anfragen zugelassen. Aber der Browser teilt nicht seine gesammelten Daten mit Mozilla, denn die Stiftung verdient ihr Geld nicht damit, Daten zu sammeln.

Im Minimalfall ist die Online-Bespitzelung lästig. Cookies sind dafür verantwortlich, dass man sich auf einer Webseite ein paar Hosen ansieht und einen dann die ganze nächste Zeit erst einmal Hosen-Werbung anspringt. Aber dahinter steckt ja noch etwas ganz anderes – Ihr Browserverlauf geht niemanden etwas an, ebenso wenig welche Farbe Ihre Unterwäsche hat. Wenn diese Daten gesammelt werden, bedeutet das, dass Ganoven, Spitzel und Hacker damit Schindluder treiben können.

In einem Interview erklärten mir Produktmanager von Google, dass bei Chrome die Entscheidungen und Kontrollen zum Schutz der Privatsphäre ganz groß geschrieben würden und dass man an neuen Regeln für Cookies arbeite. Aber sie sagten auch, sie müssten darauf achten, dass das Gleichgewicht mit einem »gesunden Netz-Ökosystem« gewahrt bleibt. Und das heißt nichts anderes als – Anzeigengeschäft.

Die Produktmanager von Firefox sagten mir, Privatsphäre sei für sie keine Option, die man Kontrollen überlasse. Sie haben der Überwachung den Krieg erklärt. Das begann unlängst mit »Enhanced Tracking Protection«: Allzu neugierige Cookies werden bei Firefox-Neuinstallationen automatisch blockiert. Aber um Erfolg zu haben, muss Firefox die Menschen erst dazu bringen, das ganze Thema so wichtig zu nehmen, dass sie zu einem Browserwechsel bereit sind.

Es ist die Geschichte von zwei Browsern – und den unterschiedlichen Interessen der jeweiligen Hersteller.

Vor einem Jahrzehnt legten sich Chrome und Firefox mit Internet Explorer an, dem schwerfälligen Marktführer von Microsoft. Newcomer Chrome löste echte Probleme der Verbraucher und machte das Netz sicherer und schneller. Heute kommt der Google Browser auf über 50 Prozent Marktanteil.

In letzter Zeit jedoch merken immer mehr von uns, wie wichtig ihnen das Thema Privatsphäre im Internet ist – und Chromes Interessen scheinen da immer stärker von unseren eigenen abzuweichen.

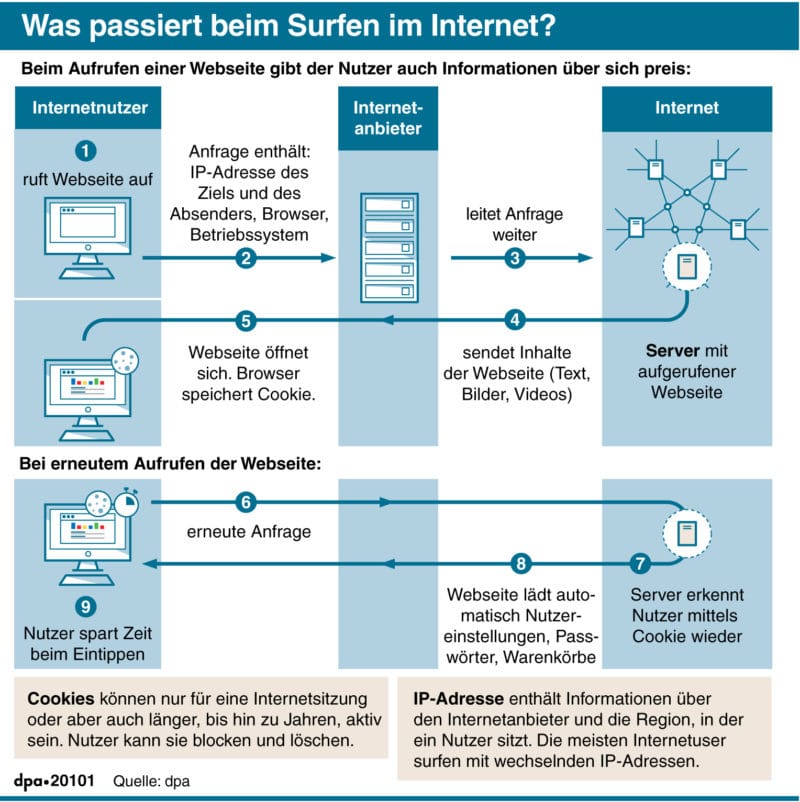

Das zeigt sich vor allem beim Kampf um Cookies. Cookies können sehr hilfreich sein und merken sich beispielsweise, was Sie in Ihren Einkaufswagen gelegt haben. Inzwischen gehören jedoch mehr und mehr Cookies Datensammlern, die sich auf diese Weise an Ihren Browser hängen und Ihnen über die Schulter sehen, während Sie in der Onlinewelt unterwegs sind.

Cookies sind überall. In einer Studie wurden auf 92 Prozent der untersuchten Seiten Cookies Dritter gefunden. Beim Internet der Washington Post gibt es ungefähr vierzig Tracker-Cookies, was für eine Nachrichtenseite durchschnittlich ist. In einer Pressemitteilung teilte die Zeitung mit, die Cookies dienten dazu, passgenauere Werbung anzeigen und die Wirksamkeit von Anzeigen erfassen zu können.

Aber auch auf Webseiten ohne Anzeigen finden sich Cookies. Sowohl Aetna als auch die FSA gaben an, mithilfe der Cookies überprüfe man die Wirksamkeit der eigenen externen Marketingkampagnen.

Schuld an dieser ganzen Situation tragen die Werbebranche, die Verlagsbranche und die Technologie-Industrie. Aber inwieweit steht ein Browser in der Pflicht, uns vor einem Softwarecode zu schützen, der uns nachspioniert, aber sonst nicht groß weiter etwas anstellt?

2015 stellte Mozilla seine erste Firefox-Version mit Antitracking-Technologie vor. Damit sie funktioniert, musste man im »privaten« Modus surfen. Jahrelang wurde an dieser Methode weiter getestet und gearbeitet, bis sie vor Kurzem umfassend freigeschaltet wurde. Es geht nicht darum, Anzeigen zu blockieren, sie erscheinen auch weiterhin. Stattdessen analysiert Firefox Cookies und entscheidet, welche für das Funktionieren einer Webseite unbedingt notwendig sind und welche vor allem dem Beschnüffeln dienen und blockiert werden können.

2015 stellte Mozilla seine erste Firefox-Version mit Antitracking-Technologie vor. Damit sie funktioniert, musste man im »privaten« Modus surfen. Jahrelang wurde an dieser Methode weiter getestet und gearbeitet, bis sie vor Kurzem umfassend freigeschaltet wurde. Es geht nicht darum, Anzeigen zu blockieren, sie erscheinen auch weiterhin. Stattdessen analysiert Firefox Cookies und entscheidet, welche für das Funktionieren einer Webseite unbedingt notwendig sind und welche vor allem dem Beschnüffeln dienen und blockiert werden können.

Apple arbeitet seit 2017 auf den iPhones mit »Intelligent Tracking Protection« für seinen Safari-Browser. Hier entscheidet ein Algorithmus, welche Cookies nicht gutzuheißen sind.

Chrome dagegen ist in der Standardeinstellung offen für alle Cookies. Vor Kurzem kündigte Google einen neuen Vorstoß an, wonach sich Cookies von Dritten besser ausweisen sollen, und erklärte, wir könnten mit neuen Kontrollen rechnen, sobald dies ausgerollt wird. Aber wann Tracking Cookies nicht mehr automatisch akzeptiert werden und wann eine Einführung zu erwarten sei, sagte das Unternehmen nicht.

Ich rechne da nicht mit baldigen Veränderungen. Durch Doubleclick und andere Anzeigen-Unternehmen ist Google selbst die Nummer eins in der Cookie-Produktion. Schwer vorstellbar, dass Chrome irgendwann mal Googles Goldesel in Rente schicken sollte.

»Cookies spielen beim Datenschutz eine Rolle, aber ein zu enger Blick auf die Cookies versperrt den Blick auf die umfassendere Diskussion zum Thema Datenschutz. Es ist nämlich nur eine Methode, Nutzer beim Surfen im Internet im Blick zu behalten«, sagte Ben Galbraith, bei Chrome Leiter der Abteilung für Produktmanagement. »Es ist ein komplexes Problem und schlichte, stumpfe Ansätze zum Blockieren von Cookies zwingen die Firmen, zu weniger transparenten Methoden zu greifen.«

Es gibt in der Tat andere Tracking-Methoden und das Wettrüsten rund um das Thema Datenschutz wird an Heftigkeit zunehmen. Aber sich hinzustellen und zu sagen, dass die Dinge einfach zu kompliziert seien, ist auch eine Methode, gar nichts zu tun.

»Unser Ansatz besteht darin, zunächst das größte Problem anzugehen, dabei vorauszusehen, wo sich das Ökosystem verändern wird und dann daran zu arbeiten, sich auch vor diesen Dingen zu schützen«, sagte Peter Dolanjski aus der Produktabteilung von Firefox.

Sowohl Google als auch Mozilla teilen mit, sie arbeiten an Methoden gegen das »Fingerprinting«, einer Methode, mit der sich Nutzer über mehrere Browser hinweg identifizieren lassen. Die Abwehrmaßnahmen von Firefox sind bereits in der Testphase und sollen demnächst einsatzbereit sein.

Bei der Browserwahl geht es nicht länger nur um Geschwindigkeit und Bequemlichkeit, sondern auch um den Umgang mit Datenschutz.

Es stimmt: Meistens holt sich Google eine Zustimmung ein, bevor es anfängt, Daten zu sammeln, außerdem bietet es viele Schieberegler, über die man sich aus dem Tracking und der zielgerichteten Werbung ausklinken kann. Aber das Ganze ähnelt eher einem Hütchenspiel, bei dem man letztlich nur noch mehr persönliche Informationen preisgibt.

Als Google letztes Jahr im Herbst begann, Gmail-Nutzer still und leise bei Chrome anzumelden, fühlte ich mich hintergangen. Bei Google heißt es, die Browser-Historie von Nutzern sei nur dann synchronisiert worden, wenn sich die Nutzer speziell dafür entschieden hätten – bei mir aber wurden die Daten an Google geschickt und ich kann mich nicht entsinnen, das Unternehmen extra um zusätzliche Überwachung gebeten zu haben. (Um das Auto-Login abzuschalten, suchen Sie in den Chrome-Einstellungen nach »Gmail« und stellen dann unter »Erweitert« »Anmeldung in Chrome zulassen« ab.)

Nach dieser Neuerung sorgte Professor Matthew Green von der Uni Johns Hopkins in der Welt der Computerwissenschaften für Wellen, als er bloggte, er sei durch mit Chrome. »Ich habe den Glauben verloren«, sagte er mir. »Es bedarf nur einiger weniger winziger Veränderungen, schon ist es sehr unfreundlich, was den Datenschutz angeht.«

Chrome lässt sich den Zahn ziehen, aber das ist deutlich komplizierter als einfach nur den »Inkognito-Modus« einzuschalten. Viel einfacher ist es, auf einen Browser umzusteigen, der nicht einem Werbeunternehmen gehört.

Genau wie Green bin ich zu Firefox gewechselt, der auf Smartphones, Tablets, PCs und Macs läuft. Für Macs, iPhones und iPads ist Apples Browser Safari eine gute Option und der Browser Brave, bislang eher ein Nischenprodukt, geht sogar noch weiter bei seinem Versuch, der Anzeigenindustrie die Tür vor der Nase zuzuschlagen.

Was kostet der Umstieg auf Firefox? Der Browser ist gratis und das Herunterladen eines neuen Browsers geht deutlich einfacher vonstatten als ein Handywechsel. 2017 startete Mozilla Quantum, eine neue und deutlich schnellere Version des Firefox. Bei meinen Tests erwies sich der Browser als fast so schnell wie Chrome, in einigen Bereichen schnitt er bei Benchmark-Tests aber auch langsamer ab. Firefox sieht die Stärken des Browsers bei der Speicherverwaltung, wenn man sehr viele Tabs geöffnet hat.

Was kostet der Umstieg auf Firefox? Der Browser ist gratis und das Herunterladen eines neuen Browsers geht deutlich einfacher vonstatten als ein Handywechsel. 2017 startete Mozilla Quantum, eine neue und deutlich schnellere Version des Firefox. Bei meinen Tests erwies sich der Browser als fast so schnell wie Chrome, in einigen Bereichen schnitt er bei Benchmark-Tests aber auch langsamer ab. Firefox sieht die Stärken des Browsers bei der Speicherverwaltung, wenn man sehr viele Tabs geöffnet hat.

Ein Umstieg bedeutet, dass man die Lesezeichen mitnehmen muss. Firefox bietet da entsprechende Tools, die einem die Arbeit abnehmen sollen. Mit seinen Passwörtern umzuziehen, ist überhaupt kein Thema, wenn man einen Passwortmanager verwendet, und auch die meisten Browser-Addons stehen zur Verfügung, wenngleich der eine oder andere Favorit fehlen mag.

Mozilla ist keineswegs perfekt, so ist die gemeinnützige Stiftung beispielsweise in Datenschützerkreisen für ihre Zurückhaltung bekannt. Bis das Blockieren von Cookies zur Standardeinstellung gemacht wurde, dauerte es ein Jahr länger als bei Apple. Und als gemeinnütziges Unternehmen verdient Mozilla Geld, wenn die Menschen im Browser Suchabfragen vornehmen und auf Anzeigen klicken – was bedeutet, die größte Einnahmequelle ist Google. Man denke über neue bezahlte Dienste nach, die einem zu weiteren Einnahmequellen verhelfen, sagte Mozillas CEO.

Das größte Risiko besteht darin, dass Firefox in seinem Kampf gegen den Platzhirsch Chrome eines Tages die Luft ausgeht. Firefox ist die Nummer zwei und kommt auf etwa 10 Prozent Marktanteil, dennoch könnten große Websites eines Tages beschließen, ihre Seiten nicht länger für Firefox zu optimieren. Das würde das Unternehmen vor große Probleme stellen.

Wenn Ihnen Datenschutz wichtig ist, lassen Sie uns hoffen, dass dieser Kampf ausgeht wie bei David und Goliath.

Quelle: Stars and Stripes

Mittwoch, 26.06.2019